热门主题

由“软”到“硬”,小广告也开始耍流氓了...

2017-11-21 11:40:295371人阅读

小广告,大家已经不陌生,

它们覆盖在电线杆上,

它们蔓延于楼道里,

它们霸占着指路牌,

它们隐匿在门缝边、车缝边……

小广告虽多,可至少我们还有拒绝看的权利。可不久前的一条微博,彻底的颠覆了小姐姐的人生观:某男子因拒接小广告遭殴打!这个世界怎么了……连拒绝小个广告,都会对人身安全产生威胁了吗?

有“缝”的地方就有小广告,有“墙”的地方就有小广告,有“人”的地方就有小广告。其实在早期,小广告在让人厌烦的同时却也在一定程度上“呵护”着生活。比如外地人务工,可以看到租房的小广告,配套而来的还有“送煤气”、“家政服务”、“家电维修”。不可否认的这类小广告确实给用户带来了一些便利,成为了部分用户解决生活问题的有效选项之一。

可随着互联网时代的到来。这类“生活服务类”的小广告已经越来越少了,更多的已经演变成了骗子手里的工具。

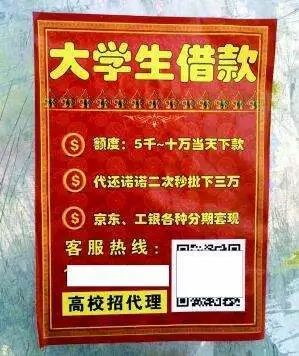

如学校里到处都张贴着“校园贷款”的小广告,花样百出,相当诱人,无担保、无抵押,当日放款。甚至连微信朋友圈、QQ群和论坛里都充斥着这样“诱人”的贷款小广告。只要身份证和学生证,就能贷到几万到几十万不等的款项。

看似无比“实惠”的贷款广告,实际上却混杂了一些不良互联网金融借贷平台,它们隐瞒或模糊实际资费标准及逾期滞纳金、违约金等条款。绝大多数缺乏自主还款能力的大学生,一旦出现还款问题,压力倍增,就会出现精神崩溃甚至轻生的情况。

而不良金融平台只是“校园贷款“中的陷阱之一,更多的学生只是在平台上产生消费型贷款,多用于购买电子产品,从本质上来说,学生是在不完全了解贷款规则的情况下借了“高利贷”,在自己不具备还款能力的情况下进行了提前消费。

可另一部分的“校园贷款”陷阱却让学生连提前消费的产品都拿不到,是一种纯粹的诈骗手段。骗子以“贷款代理人”或“拥有高息贷款渠道”的幌子,以给予好处费的形式,借用学生名义在借贷平台上进行贷款。

诈骗案例

就在前天11月18日,天津高校就爆出校园贷诈骗案:夫妻骗走数十学子近百万。一对仅有中等学历的夫妻,以校园贷为幌子设局, 以好处费做饵,骗数十学子贷百万,一定要引起警惕:

犯罪嫌疑人肖某、王某谎称自家有高息贷款公司需要资金,让在校大学生去网络平台上办理分期贷款或通过分期贷款买手机,贷来的钱物如数交给其二人使用,其二人再给学子们数百至千元不等的好处费,并谎称学子们的贷款本息由其二人负责偿还。

同时,肖某还让已办理贷款的学生介绍同学办理贷款,同时也给介绍的学生一些好处费,通过这种学生传学生的方式,数十名学子先后卷进骗局,贷款金额以百万计。肖某王某用骗来的钱装修、买车、买首饰,还去东南亚旅游了一圈。

至于还款,他们起初还能“拆东墙补西墙”,通过新增贷款还以前的贷款,但随着学生办理贷款的增多,每月还款额也逐渐增加。2017年5月,二人资金链断裂,无力偿还学生贷款,贷款平台纷纷找学生催款。事情败露!

学生在这场骗局中损失的不仅仅是金钱,还有信誉。自己受骗还被同学认为是骗子。其中一名受害学生从大一起就在肖某的快递店打工。上大二后不久,开始帮肖某“搞钱”,不但以自己名义办了数笔分期贷,还拉十几名同学“上道”。一笔给同学好处费300元至500元,她本人得50元,每月她向肖某要钱转给同学还本息。肖某开始拖欠时,她曾拿自己的钱代部分同学还过贷款。但校园贷骗局事发后,许多曾经的好友甚至都直接将她拉黑,甚至为她打上了骗子的标签。

由于校园贷款的门槛较低,只要身份证和学生证,并且填写相应的基础资料就能放贷。黑客完全可以通过贷款广告,植入木马链接来获取学生的隐私资料,然后再向第三方借贷平台进行借款,让学生莫名其妙的背上债务。

借贷公司良莠不齐,随意借贷更会引发不可预知的法律问题;也不要为所谓的“好处费”替人借贷,陷入欺诈陷阱。更不要轻信虚假广告,随意在网站上填写相关资料,造成隐私泄露。

一条小广告,

足以引发一系列的连锁反应。

“小广告诈骗”随着互联网的发展,

形式已经越来越多元化,

从张贴在街边,

蔓延到网站,朋友圈,短信等渠道,

和木马链接、钓鱼网站等相融合,

成为黑产从业者为非作歹的利器。

百度安全提醒大家提高警惕,拒绝诱惑,

保持清醒,让骗徒们一无所获!

本文来自百度安全中心,原文链接:百度安全中心

文章图片来源于网络,如有侵权请联系我们